-

これであなたもパーツ分け職人!イチから分かるイラストのパーツ分け指南Part1〜アニメ・モーションの作り方!番外編〜

-

2016.10.13

-

投稿者: びすこ

-

こんにちは。突然ですが、皆様はパーツ分けのお仕事をご存知でしょうか?

パーツ分けとは、イラストをLive2Dなどで動かすためのパーツを制作する作業のことです。

この記事では、

「パーツ分けの作業って楽しくないし、面倒くさい・・・」

「仕組みがよくわからなくて混乱する!」

といったようなパーツ分けに対する考え方が180°変わっちゃう特別授業を行います!

解説させていただくのは、

「効率的ながら高クオリティに仕上げるパーツ分けの達人」

こと、びすこです!

また、実際に書いてみたところ1記事に収まりきらなかったので、何回かに分けて連載していきます・・・!

パーツ分けの大まかなやり方は前回のLive2Dブログにも記載してありますので、

よろしければこちらも参考までに。

イラストのパーツ分けを学ぼう!【アニメ・モーションのつくりかた!】〜Live2D編〜 part21

目次

1.そもそもパーツ分けって?

パーツ分けとは、主にキャラクターイラストの髪、顔、胴体、手、腕・・・

などなど体の各部位(パーツ)を細かく分ける作業のことを指します。

パーツ分けは、ただイラストを切り分けるだけの作業ではありません。

関節の下や前髪の下のおでこなど、

静止画では見えない部分も描き足していかなければならないのです。

「じゃあパーツ分けをするなら最初から見えない部分も、

レイヤーに分けて描いておけばいいじゃん!」

と思った方もいらっしゃると思うのですが、

パーツ分けを想定したイラストは一枚描いてもらうだけでもコストが相当かかるので、

イラストレーターさんに高クオリティのイラストを一枚普通に描いてもらい、

後でパーツ分けを別の人にお願いするケースがほとんど。

その方が発注側のコストも浮くからです。

また、動かす予定がなく普通に描いてもらったものを後で動かすことが決まり、

急遽パーツ分け対応が発生するというケースも少なくありません。

2.まずは作業環境を確認しよう

次に、パーツ分け作業をする前に確認することについてです。

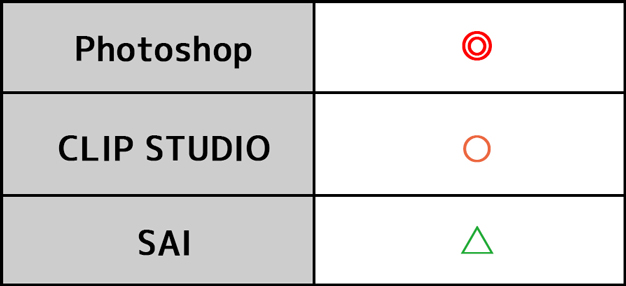

パーツ分け作業において、もっとも適しているソフトはPhotoshopです。

バージョンはもちろん新しければ新しいほど作業がしやすいのですが、

・パス

・投げ縄選択ツール

・マスク

・レイヤーの不透明度保護

この機能が備わっているバージョンであれば問題ありません!

「クリップスタジオやSAIでは作業はできないのか?」

という疑問も出てくるとは思うのですが、

一応できます。が、推奨ソフトではないので、

このブログで紹介していくやり方とは少々異なる方法も出てくるかもしれません。

またSAIの場合、PSDを編集した時のソフトの特性として

元絵と色味が変わってしまうことから、

SAIでの作業はあまり向いていません。

3.PSD内のレイヤーを整理しよう

それでは、パーツ分け作業に入る前のレイヤー整理<パーツ分けの下準備>について解説します。

まずはパーツ分けをするイラストPSDを一つ用意。

キャラのパーツがレイヤーで分かれてないイラストならなんでもOKです。

キャラと背景が一緒の場合でも一応分けることはできますが、

少々大変なので最初の入門編としてはキャラと背景が別々になっているものが望ましいです。

今回はキャラの線画と着色、背景が分かれているものを使って解説していきます。

と、いう訳で今回も使用するのはこちらのイラスト。

おいもちゃん大活躍ですね!

データを開いたら一番最初に、不要なレイヤーがないかを確認しましょう。

ラフや着色時に使用した塗り漏れ確認用のレイヤーなどは不要なので、

この時点で削除してしまいます。

他にも、何も描かれていない空のレイヤーが入っていることもありますので、

その場合は本当に何も描かれていないのかを確認してから削除しましょう。

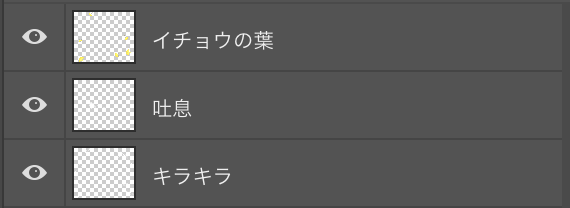

イラストのPSDの中を大まかに分けると「エフェクト」「キャラ線画」「キャラ着色」「背景」で構成されていると思うのですが、

まず背景は動かさないことがほとんどなので、そのまま結合してしまって大丈夫です。

エフェクトは今回の場合、イチョウの葉、吐息、キラキラと分かれているので、

結合せずそのままにしておきます。

一つのエフェクトに複数のレイヤーを重ねている場合もよく見かけるのですが、

そのようなエフェクトレイヤーの処理の仕方については、

少し複雑なので後ほど解説させていただきます。

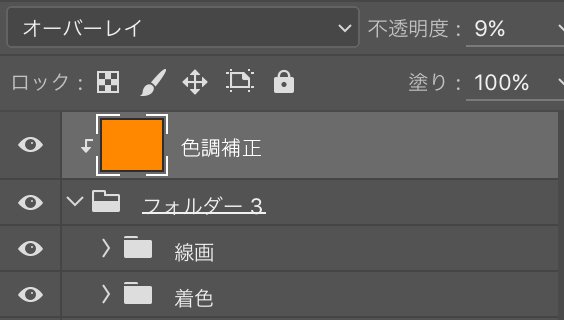

さて、残ったレイヤーはキャラの線画と着色です。

このように線画や着色に色調補正などがかかっているレイヤーが存在している場合ですが、

(画像のオレンジ色のレイヤーがそれに当たります。)

こちらはまだ結合させず、一旦残しておきます。

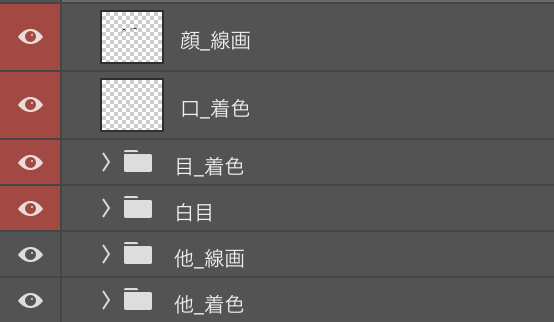

次に線画・着色ともに、顔パーツなどなどをこの段階で別で取り出します。

何故この段階で取り出しておくのか?と言いますと

顔パーツは分けて塗っているケースがほとんどなので、

今のうちに取り出しておけば顔周りのパーツ分けが楽になるからです。

取り出しておくべきパーツは以下になります。

【出来れば取り出しておきたい!顔パーツ】

★目

★目のハイライト

★白目

★眉

★鼻

★口

【取り出しておくといいパーツ】

・顔にかかっている髪の影

・頰の赤み

取り出す顔パーツを確認したところで、顔パーツを取り出す作業に移ります。

顔パーツとその他の部分それぞれで線画・着色レイヤーを分けていきます。

分けたら、それぞれ線画・着色レイヤーを結合します。

そして先ほど残しておいた色調補正レイヤーを、元絵の色を保つために

各レイヤーに一枚ずつクリッピングをしてから結合します。

これで顔パーツの取り出しが完了しました。

次に、先ほど紹介したようなデータではなかった場合での顔パーツの取り出し方法です。

よくある2パターンをご用意しましたので、こちらも合わせてご確認ください。

■線画のみ顔パーツが結合されてしまっている場合

マスクを作成し、必要な顔パーツのみ塗りつぶします。

塗りつぶしたものがこちら。

最初に投げ縄ツールで大まかに塗りつぶし、細かい部分をブラシで塗りつぶすようにしていくと楽ですよ!

そのあと、レイヤーを複製し、そのうち一枚のレイヤーのマスクの色調を反転。

これで、顔のみの線画をほぼ取り出すことができました。

ところどころ切れているところは後で描き足しておきましょう。

この時点での線画レイヤー構成はこちら。

問題なければ各レイヤーの「マスクを適用」。これで顔パーツの線画の取り出しが完了しました。

着色が結合されていなければ、着色から顔パーツのみ取り出し線画と結合します。

結合後、「線画・着色ともに顔パーツのレイヤーが分かれている場合」と同じように、

色調補正レイヤーがある場合は各レイヤーに一枚ずつクリッピングをしてから結合します。

■顔パーツの着色がベースの顔などと結合されている場合

この段階で顔パーツを取り出さず、そのままマルッと色調補正レイヤー含め線画・着色レイヤーを結合しましょう。

■線画も着色も全て結合されている場合

この場合も「顔パーツの着色がベースの顔などと結合されている場合」と同じく、

そのまま色調補正レイヤー含め線画・着色レイヤーを結合しましょう。

これで顔パーツの取り出しは完了いたしました!

※取り出せない場合はパーツを切り分けていく段階で分けていきます。

まとめ

PSD内のレイヤー整理はここまでとさせていただきます!

次回はいよいよメインのパーツ分けを行いたいと思います。

ここで今日の要点をおさらいしましょう。

・パーツ分けをする前にまずレイヤーを整理しよう。

・後々のパーツ分けを楽にするためにも、顔パーツは別で分けておく。

以上です!

質問・コメントどしどし受け付けていますので、わからないことなどあればお気軽にどうぞ!

それでは、また次回。The following two tabs change content below.

びすこ

現在修行中の新人デザイナー。 いつかビッグでスーパーなデザイナーになることを夢見て日々奮闘中。 洋服と音楽とキャラクターグッズに囲まれて暮らしていて、 二次元アイドルガチ勢。実はてっくんの生みの親。

最新記事 by びすこ (全て見る)

- 【再掲載】テクノアートデザイナーも胸キュン!変わりダネのバレンタインチョコ7選 - 2023年2月1日

- 【再掲載】デザイナー志望者必見!デザインをより良くするための1UPプチ講座【part09】 - 2022年6月13日

- 【再掲載】デザイナー初心者必見!びすこのデザインブログまとめ! part1 - 2022年5月19日